Yai Mim, Sahara, Pekerti, dan Kebenaran

RAJAMEDIA.CO - DI TENGAH hiruk-pikuk dunia digital yang serba cepat, drama kehidupan sering kali berubah menjadi tontonan publik sebelum sempat diselami maknanya.

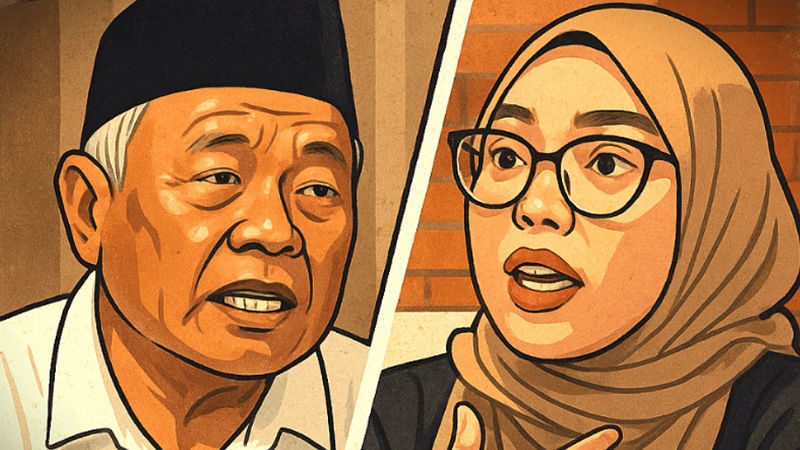

Kasus antara Yai Mim, mantan dosen UIN Malang, dan Sahara, tetangganya, menjadi contoh mutakhir tentang bagaimana peristiwa pribadi dapat meledak menjadi wacana nasional—tanpa jeda untuk menimbang nurani.

Keduanya saling melapor ke polisi, saling tuding, dan berargumen di ruang maya—sementara publik menonton, menilai, dan menghujat dari balik layar.

Yang menarik bukan hanya perkaranya, tetapi bagaimana publik memaknai moralitas di era viralitas. Setiap like dan komentar kini seperti palu hakim yang mengetuk nasib seseorang.

Di ruang digital, siapa yang paling dulu bicara sering dianggap paling benar—padahal kebenaran sejati butuh waktu untuk diselami, bukan sekadar diunggah.

Akal Sehat di Tengah Viralnya Opini

Kang Dedi Mulyadi (KDM) muncul sebagai penyeimbang yang menolak hanyut dalam arus opini. Ia membela Yai Mim bukan karena sentimen pribadi, melainkan karena menuntut sesuatu yang kini makin langka: bukti dan akal sehat.

“Semua harus berdasarkan fakta dan sesuatu yang terlihat, alias bukti,” ujarnya.

Pernyataan sederhana ini seperti tamparan di tengah zaman ketika opini beredar lebih cepat daripada kebenaran.

KDM mengakui bahwa berbicara dengan Yai Mim itu nyambung—bukan karena kesamaan pandangan, tetapi karena ada kedalaman yang hanya bisa didengar oleh mereka yang menenangkan diri sebelum menilai.

Di titik ini, perseteruan Yai Mim dan Sahara bukan lagi konflik dua individu, melainkan potret sosial tentang bagaimana kita memperlakukan pekerti di tengah era viralitas.

Cermin Sosial: Ketika Pekerti Tergelincir di Dunia Digital

Media sosial, yang dahulu diharapkan menjadi ruang dialog, kini berubah menjadi arena duel ego.

Kita lupa bahwa setiap unggahan punya resonansi, dan setiap kata bisa menjadi luka.

Di sinilah tragedi moral modern bermula: pekerjaan jari lebih cepat dari kerja hati.

Di balik segala riuh dan pelaporan hukum, terselip pelajaran tentang pekerti: bahwa kebaikan tak butuh panggung, dan kebenaran tak selalu bersuara paling keras.

Dalam suasana digital yang gaduh, diam dengan martabat bisa jauh lebih bermakna daripada bicara dengan kebencian.

Kisah Yai Mim dan Sahara bukan tentang siapa benar atau salah, melainkan tentang bagaimana menjaga pekerti sebagai perlawanan paling luhur di era viralitas.

Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling banyak didengar yang dikenang, tetapi siapa yang tetap jernih ketika semua orang memilih gaduh.

Akademia Retak: Ketika Gelar Tak Menjamin Adab

Ada masa ketika benturan antar-tetangga tak lebih dari persoalan kecil di ujung gang.

Namun kini, di era digital, setiap pagar bisa jadi panggung, dan setiap kata menjelma peluru.

Drama antara Yai Mim—eks dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang—dan Nurul Sahara, mahasiswi doktor Universitas Brawijaya, membuktikan bahwa tragedi akademik tidak selalu lahir di ruang sidang kampus, melainkan di halaman rumah yang disorot kamera.

Kasus ini bermula dari hal sederhana: lahan, jalan, dan perasaan tersinggung. Namun ketika video dan unggahan berseliweran, persoalan bergeser—dari tetangga menjadi konten, dari konten menjadi wacana, dan dari wacana menjadi pengadilan moral tanpa prosedur.

Media sosial pun berubah menjadi mahkamah algoritma: tanpa toga, tanpa palu, namun mengadili lebih cepat dari hukum dan lebih kejam dari gosip warung kopi.

Yang tragis, dua figur yang seharusnya berdiri di atas akal dan adab justru tergelincir di ruang yang sama: ruang publik yang kehilangan keheningan.

Ketika guru dan calon doktor saling lapor polisi, yang tercoreng bukan hanya nama pribadi, melainkan martabat akademia.

Pekerti Terakhir: Antara Hukum dan Kemanusiaan

Kita perlu menanggapi dengan bijak—menunggu proses hukum, menghormati etik, dan menjaga jarak dari badai opini.

Namun di zaman yang menuhankan kecepatan dan engagement, kebijaksanaan sering dianggap lamban. Dunia menuntut reaksi, bukan refleksi.

Padahal, hukum dan moral berjalan di dua rel berbeda: yang satu menegakkan aturan, yang lain menjaga kemanusiaan.

Film Budi Pekerti menjadi cermin paling jernih dari tragedi ini. Tokohnya, Bu Prani—guru BK—dihancurkan reputasinya karena sepotong video viral tanpa konteks.

Ia bukan korban tunggal; ia mewakili kita semua—masyarakat yang tergesa menilai sebelum mendengar, menghukum sebelum mengerti.

Seperti film itu, kasus Yai Mim dan Sahara mengajarkan: reputasi bisa rusak bukan karena kesalahan besar, tapi karena cuplikan kecil di tangan khalayak lapar sensasi.

Kini, caption lebih mematikan daripada fitnah, dan trending topic lebih dipercaya daripada klarifikasi.

Jika Budi Pekerti mengajarkan sesuatu, maka pelajarannya jelas:

Akal sehat tidak selalu selamat di dunia digital.

Yang tenang disalahpahami, yang diam dikira kalah, yang bijak dianggap cuci tangan.

Kisah Yai Mim dan Sahara adalah tragedi kecil dalam panggung besar bernama peradaban informasi.

Namun ia juga pengingat bahwa di balik segala gelar dan prestasi, manusia tetap rapuh oleh gengsi, mudah tergoda oleh sorotan, dan sering lupa: kehormatan tak bisa direstorasi dengan unggahan baru.

Ketika Hoaks Mengaburkan Nurani

Di negeri yang kerap bingung membedakan trending topic dengan tragedi sosial, persoalan moral kini tak lagi dibicarakan di mimbar keagamaan atau ruang akademik, melainkan di kolom komentar dan kanal gosip.

Inilah zaman di mana pekerti bisa tersandung viralitas, dan kebenaran tergantung pada siapa yang paling cepat mengunggah versinya.

Kasus Yai Mim dan Sahara adalah potret bangsa yang kehilangan keseimbangan antara nalar, etika, dan sensasi.

Dua manusia biasa yang sejatinya bisa berdamai di ruang mediasi, kini menjadi bahan bakar algoritma.

Setiap kata, tangis, dan cuplikan diputar ulang di layar kecil untuk dijadikan bahan debat, lelucon, bahkan caci maki.

Ironisnya, publik bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pihak yang lebih lucu untuk dibenci.

Media sosial yang lahir dengan janji demokratisasi suara kini menjadi arena gladiator digital—tempat karakter manusia diukur dari seberapa viral aibnya.

Maka pantaslah jika kita bertanya: Apakah masyarakat kita masih punya ruang bernama empati, atau semuanya telah digadaikan demi engagement?

Cermin Nurani dan Akal Sehat yang Retak

Kang Dedi Mulyadi, dengan filsafat Sunda dan logika hukum, menyeru agar semua berpijak pada bukti yang terlihat. Pesan sederhana namun dalam: jangan biarkan persepsi menggantikan realitas.

Namun siapa yang masih peduli pada bukti ketika opini berlari lebih cepat daripada fakta?

Peristiwa ini bukan sekadar konflik dua individu. Ia adalah refleksi dari retaknya moralitas publik.

Saat ilmu agama dijadikan tameng gengsi dan media sosial menjadi mimbar baru untuk dakwah bercampur dendam, batas antara kebajikan dan kepentingan menjadi kabur.

“Viralitas” kini menjadi tuhan baru, sementara “pekerti” hanya jadi hiasan di buku pelajaran.

Bangsa yang kehilangan akhlak akan kehilangan peradabannya. Kita tidak kekurangan orang pintar, tetapi semakin sedikit yang bijak.

Tidak kekurangan suara, tapi kekurangan nurani.

Hukum bukan panggung moralitas, dan moralitas bukan sekadar urusan hukum.

Ia adalah cermin kemanusiaan yang kini buram oleh filter dan sorak netizen.

Renungan Akhir: Sunyi yang Mulia

Di balik hiruk pikuk komentar, tersimpan tragedi sunyi: pudarnya nilai saling menghormati.

Dulu, tetangga adalah penjaga moral lingkungan—kini, tetangga bisa menjadi musuh virtual yang paling dekat.

Dulu masyarakat menengahi—kini masyarakat menonton.

Dulu pekerti membimbing perilaku—kini konten membimbing amarah.

Mungkin inilah zaman yang disebut para sufi sebagai era ketika kata lebih tinggi dari makna.

Yai Mim dan Sahara hanyalah contoh kecil dari benturan besar antara moralitas dan modernitas digital.

Mereka bukan sekadar dua nama dalam berita, tetapi dua cermin yang memantulkan wajah kita sendiri—bangsa yang cerdas secara teknologi, tapi gagap secara nurani.

Pada akhirnya, peradaban tidak dibangun oleh siapa yang paling benar berargumen, tetapi oleh siapa yang paling tulus menjaga hati.

Jika pekerti terus dikalahkan oleh viralitas, kita akan hidup di negeri yang ramai tapi kosong—berisik tapi sunyi.

Dan ketika anak-anak kelak bertanya apa arti beradab di dunia digital, barangkali kita hanya bisa menjawab lirih: Beradab itu sederhana — tidak perlu jadi viral untuk menjadi manusia.

Tentang Penulis: Eko Supriatno

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ); Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA); dan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA).![]()

Daerah 6 hari yang lalu

Nasional | 5 hari yang lalu

Keamanan | 6 hari yang lalu

Daerah | 5 hari yang lalu

Ekbis | 4 hari yang lalu

Nasional | 5 hari yang lalu

Peristiwa | 5 hari yang lalu

Olahraga | 4 hari yang lalu

Politik | 6 hari yang lalu

Parlemen | 5 hari yang lalu